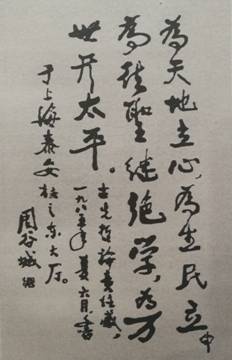

“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”,这是周谷城自己书写并悬挂其上海寓所里的“横渠四句”。这四句话将一个人对国家、社会和人民的使命与担当展现得淋漓尽致,而这也正是周谷城一生的风范和写照。

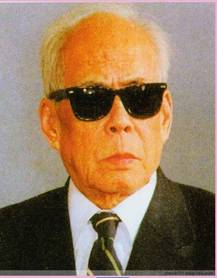

周谷城,(1898年~1996年),益阳县汾湖洲人(今赫山区欧江岔镇),中国著名历史学家、教育家、社会活动家,先后担任全国人民代表大会第一届、第二届、第三届、第五届代表,全国政协第一届委员,第五届常务委员;中国农工民主党上海市委员会主任、中国农工民主党中央委员会副主席、主席等职。1983年第六届全国人民代表大会上,周谷城被选举为全国人大副委员长,并兼教科文卫委员会主任;1988年全国人民代表大会上经选举继续连任。1996年11月10日在上海病逝,享年99岁。周谷城著有《中国通史》、《论西亚古史的重要性》、《中国社会史论》等作品。1949年撰写的《世界通史》出版,该书采取诸区并立、同时叙述,打破了以欧洲为中心的旧的世界史框框,曾多次再版。

耳濡承家风

周谷城在《湘江回忆点滴》里写到:我是湖南益阳人,原住益阳县东南边境一个所谓汾湖洲上,汾湖洲是一个十年至少五年不收的贫困水乡。其实汾湖洲本是冲击平原,地势平坦,土壤肥沃,但却因来仪湖常年水患,农作物经常绝收。久而久之,当地百姓也将来仪湖唤作烂泥湖。

(周谷城故居)

周谷城祖上虽不富裕,但也算殷实。祖父周紫芳是一个庄稼人,治家育人以勤俭著称。祖母程氏,悯人心慈,以乐善好施著称。当时汾湖洲附近有一流浪哑儿,程氏可怜其孤苦伶仃,收容其达四年之久,直至程氏去世。而这哑儿则在程氏墓边守墓三月有余,以报程氏恩情。由此可见周家祖辈助人好施的美德。

周谷城父亲名叫周桃生,粗通文墨,写算俱全,为人正义,曾掌管宗族祠堂学产,不失毫厘,深得族人敬重。母亲杨氏勤劳俭朴、性情严肃,虽对周谷城要求极其严格,却待人慷慨,父亲过世之后留下二十多亩田地,杨氏将其佃与他人,不收取任何谷租。遇到灾荒年月,还会将自己省下的口粮拿出来救济周边百姓。

祖父的勤俭,祖母、母亲的慷慨、乐善好施,父亲的正直。这样的良好又正能量满满的家风无疑对年幼的周谷城产生了潜移默化的影响。

(周氏宗祠)

周氏先辈,素来重视教育,曾留下族训“子孙虽愚,经书不可不读”。故自1826起开始于族中设立族学,凡族中子弟皆可免费入读。并设奖学金制度,凡考中秀才奖白银50两,考中举人奖100两,考中进士奖200两。周氏读书之风由此兴盛,晚清以来,周氏家族中先后就有9人中举人、进士、翰林,如周开锡、周开铭等。为了光宗耀祖,周氏家族还把这9人牌位立于周氏家庙中的厅堂之中,以激励后人,奋发读书。周谷城入族学学习后,十分奋发努力,对国学经典默背于心,对新学也兴趣浓厚,化学、物理、外文等都有涉猎。族训里对学问的崇尚和要求,为周谷城打下了坚实的基础。

心系民族存亡

1919年五四运动爆发时,周谷城正在北京高等师范学院求学,他果断加入了这场声势浩大的爱国主义运动,这场运动对周谷城的思想、学习、生活等方面产生了重要的影响。

1921年周谷城从北京高师毕业,回到湖南省立第一师范任职,在这里他结识了早在此任职的毛泽东。一日晚饭后毛泽东来周谷城住处,看到书桌上摆着一本《资本论》,便问到:“你看这些书,不怕惹麻烦吗?”周谷城说:“怕什么,能有什么麻烦。”毛泽东很有深意地看了一眼周谷城。此后,他们推心置腹,倾诚相见,从学术到农民问题,从学校到天下大事,无所不谈,谈无不尽。周谷城在毛泽东的开导下,不仅更加努力钻研马克思主义,而且逐步确立起为工农大众服务的信念,并开始为改造中国的理想而共同奋斗。

(青年时期的周谷城)

抗日战争时期,周谷城在上海暨南大学任教,在进行教学与著书立说的同时,从未放弃反帝爱国的活动。有一天,他突然接到邮局寄送来的一卷报纸,拆开一看,内有用复写纸写的一封信,信封上写着“致师友”,信笺下面署名毛泽东。毛泽东在信中强调形势危急,正处在民族存亡的关键时刻,应奋起共同对敌。这是针对蒋介石当时不放弃反共政策,排斥异己而发出的号召。

周谷城收到此信,很受鼓舞和感召。他随即发表文章称:“各党各派,为图整个民族的生存,应立刻自觉地停止内战,放弃内战的企图,一致团结,进行对外的实力抗争”,“兄弟阋于墙,外御其侮,各党各派应虑及此。”并认为最有效的方法就是要“唤起民众及联合世界上以平等待我之民族,共同奋斗”。周谷城坚信,只要中华民族团结抗战,与世界上一切平等待我之民族,共同奋斗,就一定能战胜帝国主义。

情结三代领导人

“文革”初期,周谷城被当作反动学术权威遭到了严厉的批判。特别是周谷城当时得罪了风头正盛的姚文元,更是受尽折磨。最后帮他的还是老朋友毛泽东,毛泽东说:“周谷城的《世界通史》还没写完,书还要让他写下去。”

(周谷城与毛泽东)

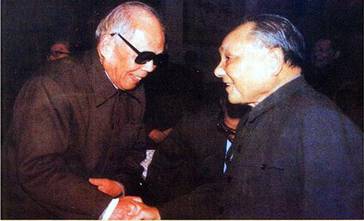

1979年,周谷城到北京参加全国人大会议,此行的他还带着一个特殊任务,就是找一位中央领导为上海延安中学题写校名。会议休息期间,他遇到了邓小平,周谷城诚恳地说到:“请小平同志为上海延安中学题一个校名”,邓小平爽快地说到:“好哇!”

(周谷城与邓小平)

1983年6月,第六届全国人大召开,周谷城当选全国人大常委会副委员长并兼任教科文卫委员会主任。事后,85岁的周谷城说:“感谢中央看得起我,感谢小平同志看得起我。”

1985年10月的一天,时任上海市市长的江泽民同志带着儿子到周谷城家拜访。一见面,江泽民就心存敬意地握着周谷城的双手说:“周谷老,您是同毛主席等国家第一代领导人共事的,我非常敬仰您!我在做学生的时候就读过您的书,现在真想再花一点时间复习一下历史,特别是世界历史。”这一下,两个人的话匣子就打开,直到江泽民儿子提醒,才依依惜别。

(周谷城与江泽民)

周谷城担任全国人大常委会副委员长后,故乡父老引以为荣,于是有为周氏续家谱、修祠堂、建族学之提议,便派人去北京见周谷城。来人刚把意思说明,周谷城劈头就是一盆冷水: “家谱,不续;祠堂,不修;族学,不建。” “你们这些人给我找麻烦,原来是什么样的房子,现在就让它保持什么样。”

孙子周洛华自小在爷爷身边长大,孩提时代,周谷城就教育他“读书求知,国运系之”。而这,也是周氏族训里一直所强调的。周洛华大学毕业前,适逢李岚清副总理去看望周谷城,谈话间,说起周洛华即将面临择业,李岚清便关切地询问周洛华的个人选择,还不待周洛华开口,周谷城便急忙一摆手,顾左右而言他地扯起儒家旧训,等于封住了孙子可能提出的任何请求的机会。

九十年代初,社会上出国留学热潮方兴未艾,周谷城对儿孙辈出国深造的愿望历来支持, 但同时又立下一条规矩,即不准亲友利用自己的关系出国留学。

(周老一家)

身后不留名

周谷城胸怀极为坦荡,对自己身后事的处理,看得非常淡泊。在1990年11月和1992年3月,周谷城两次写信给全国人大常委会和上海市人大常委会负责同志,表达自己对后事处理的意见。第一封信上说:“谷城去世以后,不要告别仪式,不要骨灰。一切书籍、文物交人大教科文卫委员会。”第二封信上,他说得更坚决:“谷城万一不幸,与世长辞,请不要开追悼会,不要告别仪式,不留骨灰,只须通知全国人大常委会就行了。”

他也正是以此教育子女,不要把身外之物看得太重。人要“正其义不谋其利,明其道不计其功”。意思是:做任何事情都是为了匡扶正义而不是为了个人的利益,都是为了明辨真理而不是为了一己的功名。

1996年11月10日,周谷城因病在上海逝世,享年99岁。11月20日,其遗体在上海龙华殡仪馆火化。大厅里没有花圈,没有挽联,唯有在周谷城遗体上覆盖着素洁的白绸,还有此时静静悬挂在家中那副“横渠四句”: 为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。