当在日的中国留学生受到日本政府百般刁难和屈辱时,他愤然号召留日的中国学子罢学回国。

他是同盟会的早期会员,同黄兴、孙中山等人为中国之存亡而四处奔走宣扬革命。

他创办了中国第一所民办大学,希望为广大的中国学子提供一个自由、民主的求学环境。

当眼看着自己创办的中国公学在自己的苦苦支撑下终究难以维持下去时,他像好友陈天华一样选择以死来唤醒当局的重视。

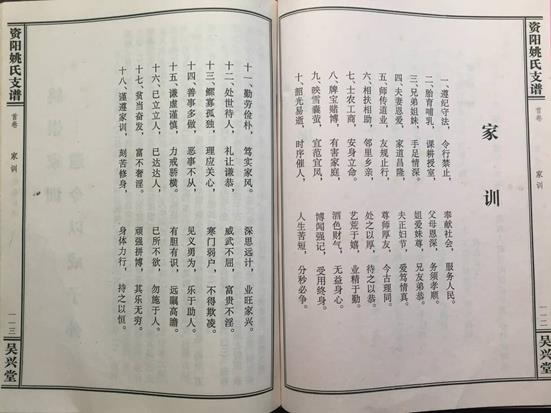

姚宏业(1881—1906),字剑生,中国近代民主革命家,湖南益阳欧江岔人。在当地的姚氏族谱上清楚地记载了姚宏业的生平事迹,还将他写给全体国民的遗书抄录到了族谱上,而前一页就是姚氏的家训。

姚氏家训第一条是遵纪守法,令行禁止,奉献社会,服务人民。这也是姚氏族人一直以来所恪守的信条。姚氏族训一共十八条,从忠孝礼义等各个方面对族人做出了严格的要求。而姚宏业也正是在这样的家训教育下不断成长。他有着自己所恪守的信念,有着自己的人生观、价值观。在那个动荡的年代,知道自己要做什么,要为百姓群众做什么,要为这个国家这个社会做什么。正是有这样的家训教育,才培育出来这样一位为国家为人民赴汤蹈火的革命烈士。

(姚氏家训)

姚宏业自幼聪颖,爱读书,善作文。读王船山遗著,慨然有民族思想。当他读到王船山在明朝败亡之后仍在湖南境内的山林里坚持抵抗清军时,他感叹到:“大丈夫当为国流尽最后一滴血。”坚定地爱国气节无形中在他心里慢慢扎下根来。

留日期间,他认真研读日本明治维新的历史,开始懂得日本振兴的关键“皆由教育”,遂决心投身于师范教育事业。1905年11月2日,日本文部省加强对于中国留学生的约束管理,遭到中国留学生的强烈反对,而当时日本报刊甚多诋毁中国留学生的言论。以姚宏业为代表的留学生们血脉贲张发起罢课运动,而以胡汉民、汪精卫为代表组成的维持会,主张忍辱负,继续在日留学。姚宏业对这种妥协的方式传表示了强烈的愤慨,他指责到:“今日之局面,实在于我国力之羸弱,如今负辱求学绝非长久之计,唯有发展自身之教育才能彻底解决这种局面。”不久,就传来了陈天华蹈海自尽的消息,目睹昔日革命盟友以这种激烈的方式结束生命,姚宏业万分悲恸,坚决主张将斗争进行到底,并呼吁更多的留学生加入反对“取缔规则”的风潮中。

在姚宏业等人的鼓吹和推动下,留日学生纷纷返国。1905年12月14日,240名中国留学生作为先头部队登上邮船公司的“安徽号”,踏上了归国之路。天下兴亡,匹夫有责。汹涌澎湃的归国大潮,激荡着留学生代表们的豪情。

兴学,是姚宏业目睹中国留学生在日本的遭遇后萌生的强烈念头。从1905年12月4日宣布罢课到12月14日第一批学生归国,不过十天的时间,尽管略显仓促,但主张归国的留学生们明确提出了归国办学的思路。学校定名“中国公学”,取意于“中国人公有之学校”,既带有强烈的对外自立色彩,又寄寓着鲜明的家国情怀。在创办者们看来,中国公学就是国人独立梦、崛起梦的承载者和践行者,若不能成功,中华民族的未来也就无从谈起了。

从1896年到1905年约十年间,至少有五万中国人在日本接受了各式教育,寻求崛起之道。当时境地下,国人向西方学习,拜列强为师,显然并非出于本心,而是一种无奈而现实的选择:一旦时机成熟,振兴国内教育,才是真实的追寻。中国公学的诞生,便带有这样的意味。

(中国公学校门)

中国公学创建不久,学生即达200余人。姚宏业任该校干事,主持公学日常事务。然中国公学之成立,招致清政府种种钳制,各地的顽固分子亦对其横加攻击和阻挠,尤以经费匮乏,办学困难重重。姚宏业万般忧愤,深感“无米之炊 巧妇难为”,回观国内,君主立宪思潮甚嚣尘上,民族危机,日渐深重。面对艰难处境,他决心以死而唤国人。1906年3月26日,姚宏业留下2400言遗书,求社会以其身死可哀,“贵者施其权,智者施其学”共助公学之成。次日晨,姚宏业怀愤蹈黄浦江而死,时年25岁。遗书累累千言,每一句说的都是中国公学和中国的前途。一字一句,皆是血泪。赤子丹心,苍天可鉴。年轻的生命在黄浦江上沉下去,然后用年轻的身躯去缓缓托起一个几乎要沉到海底的民族,把自己深深嵌入这个国家成长的年轮里。

姚宏业蹈江自尽,震惊海内外。在寂静而沉沦的国内社会,姚宏业的死更像夜空中投下的一枚燃烧弹,虽是惊鸿一瞥,却留下了永恒的灿烂和震动。对于姚宏业一再牵挂的中国公学,各界纷纷起而援之:上海市商绅界终于同意给予扶助;大清银行答应借助10万元;湖南、四川、广东等省积极认捐,承诺每年支持数千元。海外华侨听闻姚宏业的感人事迹后,亦陆续捐款不少。这些实际意义上的经费支持,一改中国公学濒临破产的厄运。如此种种,不能不说是姚宏业用生命和气节换来的回报。

姚宏业的壮烈之举,传到家乡湖南后,学界人士莫不悲痛。长(沙)善(化)学生与革命党人多次秘密集会,认为姚宏业与陈天华“两人宗旨及死状,同为数百年来所未有,宜合葬于麓山名地,以留中外人士观感”。然而,这一想法却遭到了湖南官方当局、当地士绅的极力反对,决不允许二烈士葬于岳麓山。官府的无理野蛮态度,反倒坚定了学界和革命界的决心。1906年5月20日(阴历四月廿七),两位烈士的灵柩运抵长沙,近千人在左文襄公祠举行陈、姚追悼大会,群情激愤,纷纷表示:“若有人阻止公葬,必坚持不让!”三天后,农历闰四月初一,是为出殡之日。八千余人身着素衣加入送葬队伍,手擎白旗,高举祭幛,浩浩荡荡,向岳麓山进发。队伍长达十余里,从长沙城望去,全山为之缟素。送葬队伍的最前面,悬挂着禹之谟亲笔书写的挽联:“杀同胞是湖南,救同胞又是湖南;倘中原起义,应是湖南;烈士竟捐生,两棺得赎湖南罪。兼夷狄成汉族,奴夷狄不成汉族;痛建虏入关,已亡汉族;国民不畏死,一举能张汉族威。”寥寥数语,道尽义愤之情。

十三年后,毛泽东在其主编的《湘江评论》上发表题为《本会总记》的大事述评,称赞湖南学生界、革命界公葬之举是“惊天动地可纪的一桩事”,并说“湖南的士气,在这时候,几乎中狂发癫,激昂到了极点”。

(姚宏业、陈天华墓)

1952年12月23日,寄居美国多年的胡适应邀返台讲学,其间专程抽暇出席中国公学校友会举办的欢迎会。对于胡适本人来说,北大校长的辉光固然令他骄傲,但他执掌中国公学两年的过往却同样是一份荣耀、一份牵挂。在胡适和这帮校友的心目中,尽管中国公学名气并不大,且早在几十年前就已伴随日军的炮火烟消云散,却因其特殊的历史地位而注定成为一种永恒这是胡适所有的骄傲之所在,也是中国公学所有的骄傲之所在。中国公学的命运,其实就是国家民族的命运。

胡适评价中国公学:“中国公学的‘校史’,实在可以算作中华民国开国史和中国教育制度沿革史的一部分,它的光荣、它的价值,将是不朽的、崇高的。”胡适评价姚宏业:“我们这位姚烈士,他却处之泰然,一切办器具、聘教员等事,给姚烈士去办,没有一事办不到,也没有一事办不好的”。

以一人之死唤醒国人之愚昧,这是姚宏业的爱国方式,虽没有死在战场上那么轰轰烈烈,但也绝对是可歌可泣的一桩伟事。在家训的教导下,在对王船山的崇拜中,姚宏业有了那忠贞爱国的气节,有了为社会奉献的无私情怀,而这正是这位烈给我们后人留下的最宝贵的东西。